インビザライン・ファーストで後悔しないために!失敗の原因と成功のコツを徹底解説

2025.12.25更新

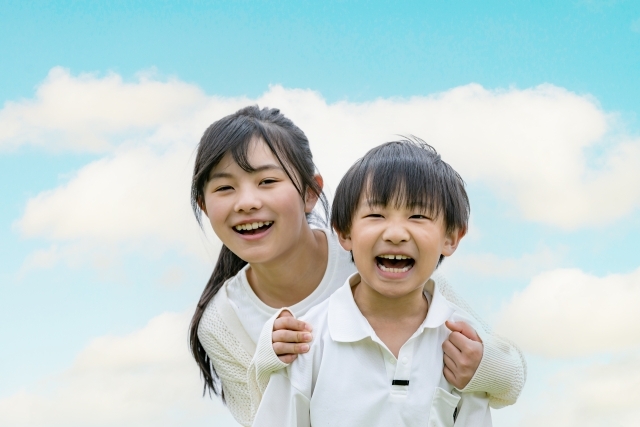

お子様の矯正治療を調べていて、「インビザライン・ファースト」と検索すると「失敗」や「後悔」といった言葉が出てきて不安になったことはありませんか?

大切なお子様の歯に関わることですから、慎重になるのは当然です。しかし、これらの不安の多くは、治療の特徴を正しく理解し、適切な準備をすることで解消できます。

今回は、なぜ「失敗した」と感じてしまうケースがあるのか、その理由と対策を詳しく見ていきましょう。

1. ネットの「失敗しやすい」という噂の正体

インターネットで「やめたほうがいい」という声が見つかるのは、マウスピース矯正が「患者さんの協力」に大きく依存する治療だからです。

インビザライン・ファーストは、診断・装着・管理の3つが揃えば非常に優れた効果を発揮します。つまり、治療そのものが失敗しやすいわけではなく、理解不足や準備不足のまま始めてしまうと、期待した結果が得られず「後悔」に繋がってしまうのです。

2. 保護者の方が「失敗だった」と感じる主な原因

医療的なミス以外でも、日々の生活の中でのストレスが不満に繋がることがあります。

・お子様が装着を嫌がり、親子でストレスになってしまった

・学校で着け忘れることが多く、なかなか歯が動かなかった

・食事のたびに取り外して洗うのが、想像以上に面倒だった

・顎が広がると思っていたのに、見た目の変化が実感しにくい

これらの多くは、事前に歯医者さんとしっかりコミュニケーションを取り、生活スタイルのシミュレーションをしておくことで防げるものばかりです。

3. 注意しておきたい具体的な失敗パターン

・装着時間の不足と管理の難しさ

インビザライン・ファーストは1日20時間以上の装着が必須です。しかし、遊びに夢中になって着け忘れたり、給食の後にどこへ置いたか分からなくなったりするトラブルは珍しくありません。

紛失や破損でマウスピースを再製作することになると、治療が数週間ストップしてしまいます。これが繰り返されると、契約期間内に治療が終わらないリスクも出てきます。

・お口のケア不足によるトラブル

マウスピースで歯を覆うため、汚れが残っていると虫歯や歯肉炎になりやすくなります。外出先での歯磨きが疎かになると、矯正中に虫歯治療が必要になり、矯正を一時中断せざるを得ないケースもあります。

・骨格の成長予測と診断のズレ

顎を広げれば良いというわけではなく、お子様の将来の横顔や骨格のバランスを見極めることが重要です。無理に広げすぎると、歯は並んでも口元が前に突き出たような印象(いわゆる口ゴボ)になってしまうこともあります。

これには歯医者さんの経験と精密な診断が不可欠です。

4. 治療後に歯が動いてしまう「後戻り」

無事に歯が並んでも、そこで終わりではありません。成長期のお子様は、放っておくと歯が元の位置に戻ろうとする性質があります。

治療後の「リテーナー(保定装置)」の使用をサボってしまったり、口呼吸や舌で歯を押す癖が直っていなかったりすると、せっかく整えた歯並びが崩れてしまう原因になります。

5. 失敗を防ぎ、成功させるためのポイント

インビザライン・ファーストを成功させるには、親子で協力し合う姿勢が何より大切です。

・家庭での優しいサポート

お子様一人で20時間を管理するのは大変です。「食後は歯磨きしてマウスピースを戻そうね」といった前向きな声掛けを習慣にしましょう。外出用のポーチを用意するなど、お子様が楽しく続けられる工夫を一緒に考えるのがおすすめです。

・衛生管理を習慣にする

完璧を目指しすぎると疲れてしまいます。「学校では口をゆすぐだけ、家ではしっかり磨く」といった、継続しやすいルールを歯医者さんと相談して決めましょう。

・信頼できる歯医者さん選び

「顎を広げるべきか、今は待つべきか」を正直に話してくれる歯医者さんを選びましょう。最新の設備で将来の横顔までシミュレーションしてくれる医院であれば、治療後のギャップを最小限に抑えられます。

まとめ:正しい理解が成功への第一歩

インビザライン・ファーストは、見た目のストレスを抑えながらお子様の未来の笑顔を守れる素晴らしい治療法です。

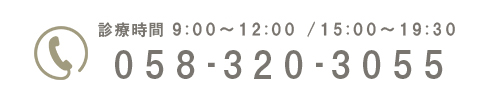

もし不安があるなら、まずは無料カウンセリングなどを利用して、お子様の性格やライフスタイルに本当に合っているかどうか、歯医者さんにじっくり相談してみることから始めてみてください。

投稿者: